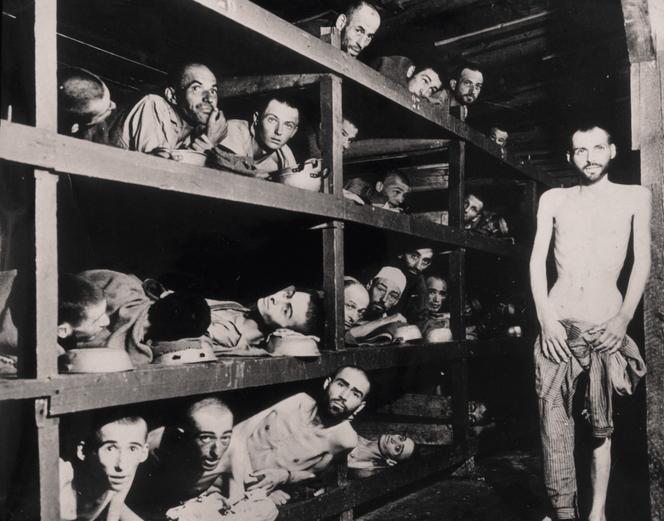

Des rescapés du camp de Buchenwald,après l’arrivée des troupes américaines,en avril 1945. Parmi ces survivants,le futur Prix Nobel de la paix Elie Wiesel (septième à partir de la gauche,sur la deuxième rangée). GROB/KHARBINE/LA COLLECTION Le camp de concentration de Buchenwald a été libéré le 11 avril 1945. Mais par qui ? Pendant des décennies,le débat a fait rage. Par les troupes américaines,affirmaient les uns. Par les déportés eux-mêmes,rétorquaient les autres. La querelle,née avec la guerre froide,était largement idéologique,opposant atlantistes et communistes. « Les communistes ne pouvaient pas dire que c’étaient les Américains qui avaient libéré le camp et les atlantistes admettre que c’étaient les communistes »,résume Dominique Durand,ancien président de l’Association française Buchenwald,Dora et kommandos,fils de Pierre,un résistant déporté qui avait adhéré au Parti communiste lors de son internement.

Quatre-vingts ans plus tard,Dominique Durand et Georges Beauchemin,un Canadien,gendre de déporté,reviennent sur ces journées du début d’avril. S’appuyant sur les témoignages d’époque,sur les travaux déjà publiés d’historiens,mais aussi sur des rapports américains jusque-là laissés en jachère,leur étude est à paraître fin avril dans Le Patriote résistant,un mensuel lancé en 1946 par les victimes de la déportation.

Il vous reste 84.94% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

« The Walking Dead », « Lucky Luke », « Les 4 Fantastiques »… Depuis 2020, le gouvernement espagnol déroule le tapis rouge aux équipes de films étrangères, à coups de crédits d’impôt, d’aides au secteur et de facilités administratives. Résultat : les tournages se multiplient, au profit de l’économie locale.

Le peso s’est fortement apprécié face au dollar en 2024, provoquant notamment une forte baisse du tourisme. Le gouvernement assure qu’il ne procédera pas à une dévaluation.

Des associations font remonter des refus d’inscription ou de bourses et des problèmes de transport dans les quartiers où ont éclaté les émeutes de 2024. Pointée du doigt, la province Sud, qui a vu son budget impacté par les heurts, se défend de toute discrimination.

Sans abandonner la lutte contre le cannabis, le président de la collectivité ultramarine, Moetai Brotherson, entend s’attaquer au trafic de l’« ice », une méthamphétamine consommée par de nombreux Polynésiens. Le gouvernement local affectera 2 millions d’euros chaque année à la prévention et au sevrage.